2025年3月28日下午,由故宫学研究院主办、明清史研究所承办的“明清史研究所学术分享会”第一场讲座“丝绸之路上的中国——罗马/拜占庭文化关系”在故宫博物院城隍庙第二会议室举行,该讲座由北马其顿共和国汉学家冯海城(Igor Radev)博士主讲,明清史研究所所长多丽梅研究馆员主持,来自故宫学研究院、科研处、考古部、出版编辑部等部门相关领域20余名学者聆听了讲座。

主讲人冯海城博士是北马其顿共和国汉学家、译者,北马其顿科学与艺术学院汉学知识中心教席学者,并为马其顿文学翻译协会、“一带一路”文学联盟、世界汉学理事会、国际儒学联合会、中国社会科学院世界中国学研究联合会、圣基里尔圣麦托迪大学全球变化研究中心理事会等多个研究机构的成员。主要从事文字学、古代中国文学、比较诗学、丝绸之路文化交流等方面的研究,已出版20余部中文译作并发表多篇汉学研究论文。首次将马其顿文学引入中国。2021年获得第十五届中华图书特殊贡献奖。

“丝绸之路上的中国——罗马/拜占庭文化关系”的主要内容如下:拜占庭帝国的名称与身份;古代中国对罗马/拜占庭帝国的认知;拜占庭帝国对中国的认知;两地的宗教、物质文化交流以及在考古遗迹、历史文献中的体现。

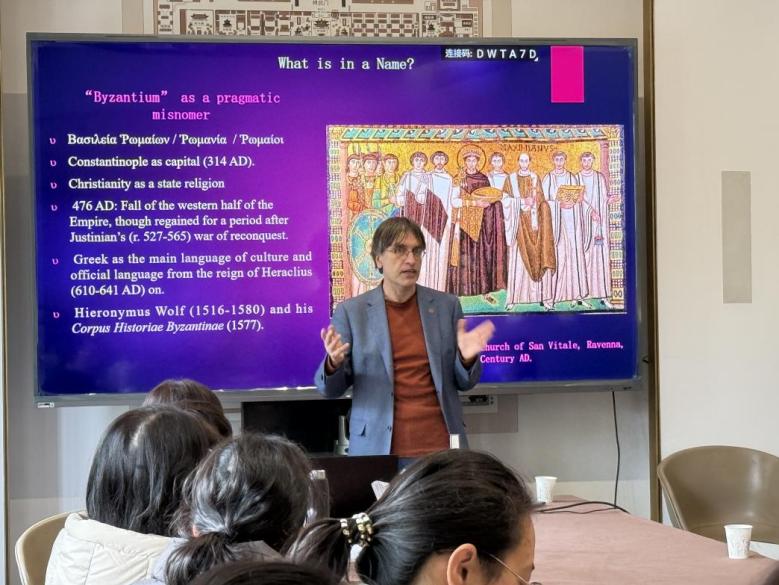

首先,冯博士向大家介绍了拜占庭帝国相关的历史背景,以及拜占庭与罗马帝国之间的联系及二者的不同。他指出“拜占庭”某种角度上讲是一种误称,实际上它就是罗马帝国。罗马帝国东西分裂后,东部以君士坦丁堡为中心,形成了东罗马帝国。在语言文字方面,罗马帝国的官方用语是拉丁语,古希腊语一直在文化水平较高的学者、贵族间流传,至东罗马帝国时期,希腊语正式成为官方用语,希腊文化成为国家主导文化;在宗教信仰方面,罗马帝国早期奉行多神教,晚期开始流行基督宗教,在东罗马帝国,基督宗教成为官方认同的国教,进一步取代之前的多神教;地理上,东罗马帝国延续了罗马帝国的地中海文明,西罗马的首都是罗马(今意大利首都罗马),公元330年,君士坦丁一世将罗马帝国的首都从罗马迁到原为希腊古城的拜占庭,并将此城命名为“新罗马”,但该城普遍被以建立者之名称作君士坦丁堡,即今土耳其首都伊斯坦布尔。之后拜占庭帝国通过皇帝查士丁尼一世(527-565年在位)的征服短暂恢复了地中海地区的统一。“拜占庭”的词源及相关史料可见16世纪学者赫罗尼姆斯·沃尔夫(Hieronymus Wolf)的著作《拜占庭历史文献集成》(Corpus Historiae Byzantinae, 1577),基本完成了后世对东罗马帝国的学术构建。

冯海城博士为观众讲述拜占庭历史

其次,冯博士通过收集、整理汉唐历史文献,探寻古代中国人对东罗马帝国即拜占庭帝国的认知。“大秦”作为地理名称出现在中国历史文献最早可追溯至东汉。《后汉书·西域传》有记载:“和帝永元九年,都护班超遣甘英使大秦,抵条支。”根据记载,东汉时甘英试图前往大秦(即罗马),经过安息(包括今西亚、中亚部分地区),止步于条支(美索不达米亚地区),学者推测应该是受到了安息商人的有意误导,导致甘英出行的路线偏移。当时东西方的丝绸贸易基本被安息商人垄断,丝绸在罗马帝国属于贵族才能担负得起的奢侈品,安息人显然不愿意汉帝国打通与罗马的丝绸商贸之路从而影响自身的高额利润。这次出使虽未到达罗马都城,但进一步加强了东汉政府对中亚、西亚以及罗马帝国的了解。《后汉书》有记载:“大秦”为西方富国,“其人民皆长大平正,有类中国,故谓之大秦”,象征了对罗马的理想化想象。那“大秦”又是如何等同于“拂菻”的呢?隋代和唐代的文献给出了答案,如“波斯每遣使贡献。西去海数百里,东去穆国四千余里,西北去拂菻四千五百里,东去瓜州万一千七百里。”(《隋书-卷八十三》);“拂菻国,一名大秦,在西海之上,东南与波斯接,地方万余里,列城四百,邑居连属。” (《旧唐书》,198);“拂菻,古大秦也,居西海上,一曰海西国。”(《新唐书》,221)。根据史书记载的地理描写,频频出现的“拂菻”和“大秦”就是当时的东罗马帝国,即通常所称的拜占庭帝国。唐代史书(《旧唐书》、《新唐书》)称拜占庭为“拂菻”,拂菻(Fúlǐn)的词源演变主要有以下过程:

- piət (pͪut)-lim(中古汉语发音)

- lim(上古汉语拟音rem)源于 rōm(拉丁语“罗马”)

- piət (pͪut) 源自伊朗语族诸语言:

• 中古波斯语(帕拉维语)hrwm

• 安息语(帕提亚语)frwm

• 粟特语 ßr’wm

• 大夏语(巴克特里亚语)φρomo

这些转写展示了“拂菻”作为古代中国对罗马帝国(尤指东罗马/拜占庭帝国)的称呼,其语音形式源自拉丁语“Rōma”(罗马),通过伊朗语族中介(粟特语、中古波斯语等)进行传播。学界另一种看法,即替代假说,认为“拂菻”的中古汉语拟音:“piət-lim”源自叙利亚语“Bēth Romayē”(意为“罗马人之地”)。该假说认为中文史籍中“拂菻”(指拜占庭帝国)的词源并非直接来自拉丁语“Rōma”,而是通过叙利亚语转译的“Bēth Romayē”(罗马人之家/罗马之地,是古代近东对东罗马帝国的常见称呼);中古汉语拟音标注,“piət”对应“拂”,“lim”对应“菻”。

唐代文献不仅有“拂菻”地理位置的描述,还记录了拂菻国派遣使臣来到唐帝国:“贞观十七年,拂菻王波多力遣使献赤玻璃、绿金精等物,太宗降玺书答慰,赐以绫绮焉。自大食强盛,渐陵诸国,乃遣大将军摩栧伐其都城,因约为和好,请每岁输之金帛,遂臣属大食焉。乾封二年,遣使献底也伽。大足元年,复遣使来朝。开元七年正月,其主遣吐火罗大首领献狮子、羚羊各二。不数月,又遣大德僧来朝贡。” (《旧唐书》,198. );“贞观十七年,王波多力遣使献赤玻璃、绿金精,下诏答赉。大食稍强,遣大将军摩拽伐之,拂菻约和,遂臣属。乾封至大足,再朝献。开元七年,因吐火罗大酋献狮子、羚羊。 ”(《新唐书》,221.)。史料中提及的“大食”指的是阿拉伯帝国。7世纪上半叶,拜占庭帝国与波斯争战不断,双方国力消耗惨重,“鹬蚌相争,渔翁得利”,相争造成的结果是面对崛起于阿拉伯半岛的新兴伊斯兰势力暴风骤雨般的攻击,两个帝国均无有效反抗。萨珊波斯覆灭,拜占庭帝国则丢失了其在亚洲和北非的大部分领土。若以上唐史所记内容确凿,则拜占庭使团前往唐廷的最重要目的就是联合唐帝国对抗阿拉伯帝国。

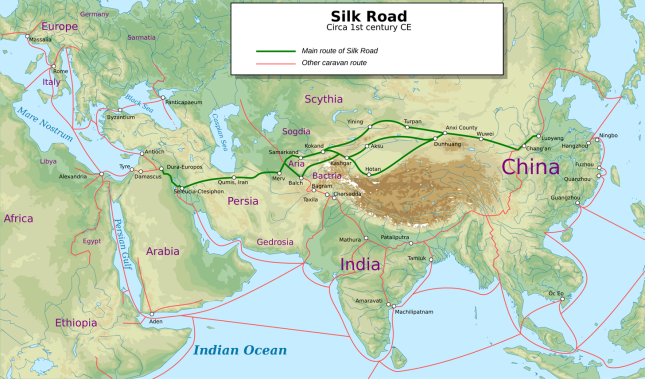

公元1世纪的丝绸之路地图

那么与之相对应的,拜占庭的历史文献又是如何记录这些历史事件的呢?这正是冯博士提出的疑问和试图探讨的焦点,现存的拜占庭史料文献中并没有明确记载拜占庭帝国以官方的名义向唐派遣使团。东罗马帝国历史学家梅南窦(Menander Protector)的著作中提到一次拜占庭帝国向东遣使的事件:公元569年,在查士丁尼二世皇帝的(565-578年在位)授权下,由粟特人玛尼亚赫倡议组织的泽马尔库斯使团,前往位于阿尔泰山与天山山脉之间的突厥汗国(552-603年)的木杆可汗(553-572年在位)王庭。他所搜集的早期拜占庭史料中提及中国的记载主要有:6世纪科斯马斯·因迪科普莱茨(Cosmas Indicopleustes)的《基督教地形志》,在这部史书中,中国被称为 Tzinsta(Τζινίστα),源自粟特语 Čynstan;7世纪塞奥菲拉克特·西莫卡塔(Theophylact Simocatta)在莫里斯皇帝(582-602年在位)统治期间编写的八卷本《历史》一书描述了6世纪末隋朝(581-618)对中国的统一,中国统治者的头衔被记为 “Taisan(Ταισάν)”,注释为“上帝之子”(即汉语“天子”),但卜弼德(Boodberg)认为,该词更可能转写自中国帝王的尊号“太上”(Taìshàng)。 史料中,中国被称为 “Taugast(Ταυγάστ)”,源自 “Tabγač”(即“拓跋”的胡语转写)。

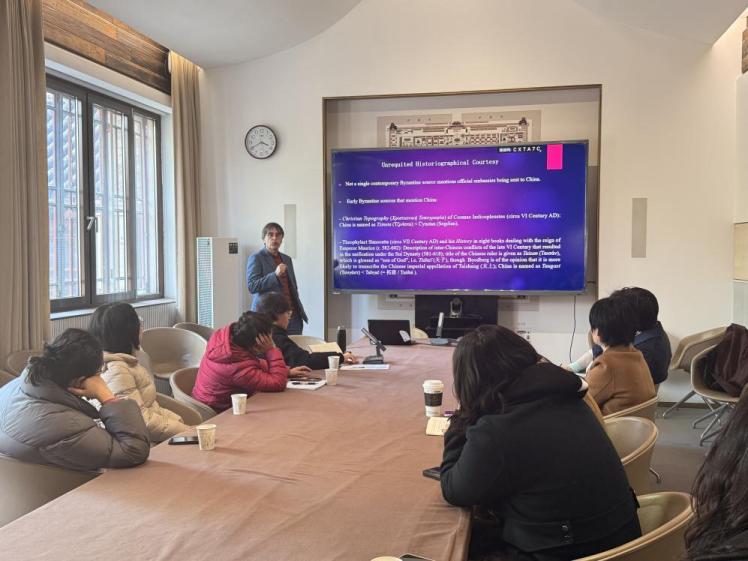

冯博士和观众分享外文历史文献

如何理解两地史料的不对应性?冯博士认为应该从宗教和物质文化交流处着手或许可以找到答案。凯撒利亚的普罗柯比(约500-565年)在《哥特战争》(第四卷第17章)中记载,查士丁尼一世曾派遣一些“印度僧侣”前往名为“塞林达”(意为中国印度之地)的地方带回蚕种和桑树种子,而“塞林达”很可能指的是塔里木盆地,甚至更准确地说是于阗王国(和阗):

“大约在同一时期,几位来自印度的僧侣抵达君士坦丁堡。他们向查士丁尼·奥古斯都皇帝进言,指出罗马人无需再向波斯人购买丝绸,并向皇帝承诺——只要获得支持——他们能提供生产丝绸的原料,使罗马永远不必为此类贸易向波斯或其他任何敌国低头。僧侣们声称,他们曾长期居住在印度人称为‘赛林达’(Serinda)的地区,并完全掌握了丝绸制造的技艺。当皇帝急切追问细节时,他们解释道:丝绸的制造者其实是某种‘虫子’,自然法则迫使这些生物持续吐丝;虽然活体运输困难,但其繁衍却极为便利——每一代产卵数量惊人,只需将卵置于粪肥中保温,便可孵化出幼虫。在皇帝丰厚承诺的激励下,僧侣们重返印度取得蚕卵带回拜占庭。通过他们传授的方法,这些卵最终蜕变成以桑叶为食的蚕虫。从此,罗马帝国开启了自主生产丝绸的历史。”(普罗柯比《哥特战争》卷四第17章)。根据冯博士的推测,拜占庭帝国曾遣人前往唐代中国,但不是官方使团而是民间僧侣,目的也是为了引进丝绸生产的技术,打破波斯或阿拉伯帝国的垄断,促成拜占庭本土丝绸业发展,而非远交近攻的政治联盟。

但是唐代史料中提及的“拂菻王波多力”又具体指谁呢?根据词源和历史语境的追溯,梅尔基特派(Melkite),源自叙利亚语,意为“国王”,即“皇帝的人”、“皇帝的追随者”(阿拉伯人和波斯人亦称其为Rūm/روم——“罗马人”),是作为东方罗马性的承载者。唐代文献记载的“波多力”可能是对希腊语教会“宗主教”(Patriarch)或阿拉伯语指拜占庭教会“总督”(Batrīq)的音译,因而,唐代史籍中的“拂菻使团”有可能是指梅尔基特派教会使团。

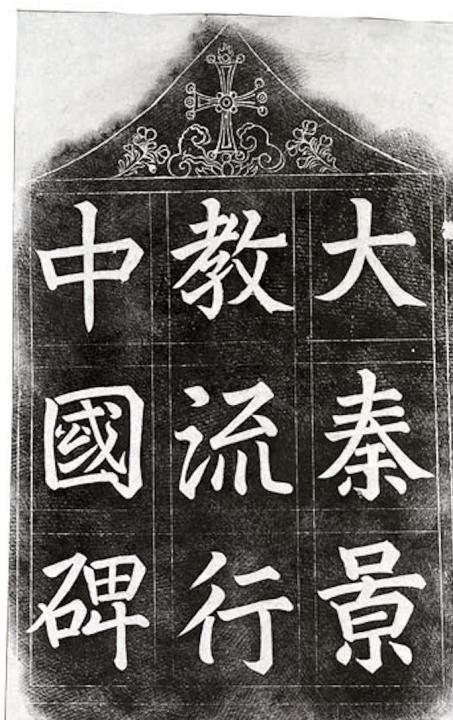

事实上,比起唐代史书上对于拂菻使团会见唐廷的寥寥数笔,大秦景教即基督宗教的东传已有更明确的记录,还有《大秦景教流行中国碑》作为见证。景教于唐太宗时(贞观九年,公元635年)传入中国,后于唐武宗灭佛运动时同袄教、摩尼教一起被减,唐代景教传播情况不明,直到明天启年间《大秦景教流行中国碑》出土,通过碑文史学家们对唐代景教有了初步认识。景教其实是基督宗教的一支,目前学界比较主流的看法是景教为5世纪被贬为异端的聂斯脱利派(Nestorius),源于叙利亚,经波斯传到中国。《大秦景教流行中国碑》不仅见证了基督宗教在拜占庭帝国和唐帝国之间的传播,还佐证了希腊文化对东方的影响,《大秦景教流行中国碑》记载了两个希腊名的僧侣“Yōḥannīs”(约翰尼斯)对应汉名“惠通”;“Qōsṭanṭīnōs”(科斯唐提诺斯)对应汉名“居信”。

《大秦景教流行中国碑》拓片

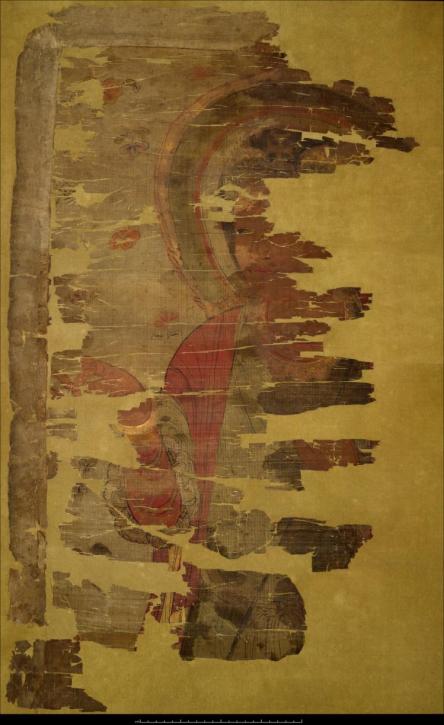

除了《大秦景教流行中国碑》,还有其他考古遗迹和文献也印证了这段丝绸之路上的中国与东罗马帝国的交流。新疆吐鲁番出土9世纪粟特文《诗篇》残卷(含希腊文标题),体现叙利亚文《圣经》与希腊文《七十士译本》的融合,佐证希腊—粟特—汉文化网络的复杂性。敦煌莫高窟17窟藏9世纪“丝绸基督像”,融合佛教艺术与基督教符号,体现了多种宗教、各类艺术风格的东西方交融。

“丝绸基督像”敦煌莫高窟第17窟,现收藏于大英博物馆

如上图所示,耶稣基督画像的头部隐约可见十字架图案,基督像的衣饰、手势等却酷似佛教文化的菩萨形象。尽管这种交流的文字记载有待进一步查证,但冯博士在一些佛教画像上捕捉到了与拜占庭基督画像的某种相似性。如:

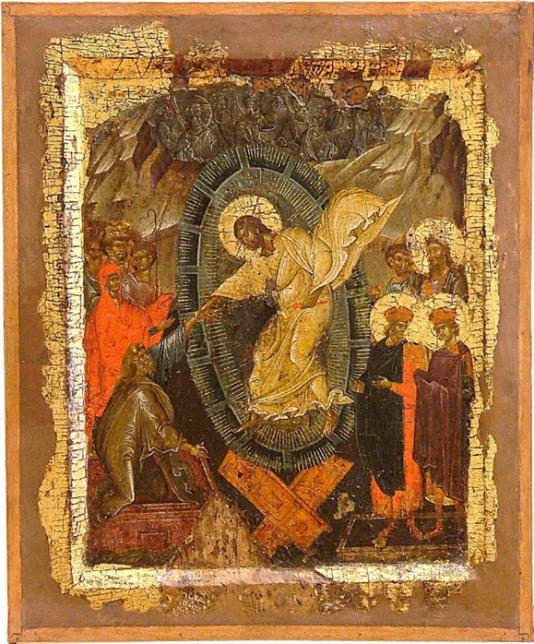

《基督降至阴间》,马其顿奥赫里德,14世纪

《地藏菩萨拯救地狱中的一人》,14世纪

两幅画像都作于14世纪,图中的基督耶稣和地藏王菩萨都有一个俯身伸手,试图拯救阴间地府受难者的动作。冯博士大胆推测,中国和拜占庭的艺术曾经通过丝绸之路互相影响。

在提问环节,考古部的马丽亚博士提出了两个问题。首先她就景教东传以及景教是否属于聂斯脱利派的学术争论提出了问题,冯海城博士回答,聂斯脱利派教义认为耶稣基督的人性和神性是分开的,而景教并没有这种观点,因而唐代流传的大秦景教不能确定是聂斯脱利派,很有可能就是基督教。马丽亚博士提出的第二个问题是在中亚出土的嚈哒的钱币和《旧唐书》中,我们可以看到“拂菻凯撒”、“拂林罽婆(jìsuō)”,此处拂菻是否应该与以上讨论的区分?冯博士解释道,这主要是因为罗马帝国在亚欧大陆中部、西部的影响力很大,所以很多王国、部落都愿意自称罗马后代以证自己的正统性。之后,冯博士与现场观众就东西方交流方面的问题展开了讨论,整场学术分享会反响热烈。冯海城博士在研究中将历史学、文献学、语言学、考古学等多学科的研究方法和成果结合起来,这种多元化视角的研究方法和跨学科的学术思维对故宫博物院的各位研究者而言非常具有启示意义。

主讲人与参会部分观众的合影

通过此次讲座,可知,以丝绸之路为联结的中国与罗马的互动体现了文化互鉴的多元性。“大秦”与“拂菻”的称呼反映中国对拜占庭/东罗马帝国认知的演变。通过双方的文献和考古遗迹可以看出,两地交流形式多样,涵盖使节往来、宗教传播、技术转移与艺术融合,虽受地理与政治限制,但通过中间族群(粟特人、波斯人)实现了间接互动。中国与拜占庭帝国的交往不仅是东西方文明的对话,更是丝绸之路作为“全球网络”的缩影,凸显了古代欧亚大陆的文化流动性。

明清史研究所以故宫博物院为依托,以明清历史研究为基础,现今拓展至宫藏文物研究、中外交流研究、民族语言文字研究等领域,坚持马克思主义指导下的历史唯物主义,探索历史学、人类学、考古学、艺术学等多学科交叉的研究方法,全面搜集海内外多语种的科研成果与学术资讯,搭建研究与交流平台,助力“学术故宫”建设。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫