官窑是宋代五大名窑之一,窑有南北之分。据文献记载,北宋末徽宗政和至宣和年间(1111—1125年),在汴京(今河南开封),官府设窑烧造青瓷,称北宋官窑。宋室南迁杭州后,在浙江杭州凤凰山下设窑,名修内司窑,也称“内窑”。后又在今杭州市南郊的乌龟山别立新窑,即郊坛下官窑。以上统称南宋官窑。 官窑以烧制青釉瓷器著称于世。主要器型有瓶、尊、洗、盘、碗,也有仿周、汉时期青铜器的鼎、炉、觚、彝等式样,器物造型往往带有雍容典雅的宫廷风格。其烧瓷原料的选用和釉色的调配也甚为讲究,所用瓷土含铁量极高,故胎骨颜色泛黑紫。器之口沿部位因釉垂流,在薄层釉下露出紫黑色,俗称“紫口”;又底足露胎,故称“铁足”。 宋代官窑瓷器不仅重视质地,且更追求瓷器的釉色之美。其厚釉的素瓷很少施加纹饰,主要以釉色为装饰,常见天青、粉青、米黄、油灰等多种色泽。釉层普遍肥厚,釉面多有开片,这种开片与同期的哥窑有很大不同,一般来说,官窑釉厚者开大块冰裂纹,釉较薄者开小片,哥窑则以细碎的鱼子纹最为见长。

我院召开“宋代官窑及官窑制度国际学术研讨会”

我院召开“宋代官窑及官窑制度国际学术研讨会”

时间:2010-10-14

2010年9月27日至28日,由故宫博物院古陶瓷研究中心主办的“宋代官窑及官窑制度国际学术研讨会”在北京召开。此次研讨会是为庆祝故宫博物院成立85周年暨紫禁城建成590周年而举办的故宫学研讨会的三个分会之一。

出席“宋代官窑及官窑制度国际学术研讨会”的正式代表有41人,分别来自中国大陆、台湾地区及日本、韩国、英国等,列席人员有20人,共收到论文43篇。会议开幕式由古陶瓷研究中心秘书长吕成龙主持,故宫博物院副院长陈丽华出席了会议开幕式并致辞。

在本次会议研讨中,与会代表们畅所欲言,针对宋代官窑瓷器研究中存在的一些问题,诸如官窑的定义、何为北宋官窑、北宋朝廷是否在汴京(今河南省开封市)设置过官窑、北宋官窑是否就是汝窑、在河南省汝州市发现的张公巷窑是否就是北宋官窑、南宋修内司官窑的称谓是否准确、南宋官窑是否只有杭州郊坛下官窑一处、杭州老虎洞窑是否就是修内司官窑以及其他问题等,从传世品、考古发掘品、文献资料、美学、科技检测等多方面展开热烈讨论。

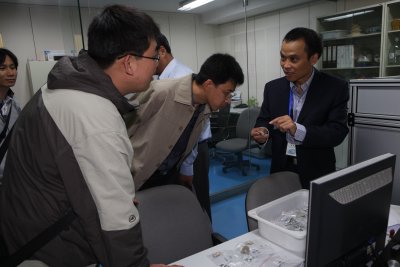

会议期间,代表们不仅参观了为配合此次研讨会召开而举办的“宋代官窑瓷器展”,还参观了古陶瓷研究中心下属的检测研究实验室,并在古陶瓷研究中心的观摩室内上手观摩了部分文物资料。

在会议结束之前,故宫博物院古陶瓷研究专家耿宝昌先生和古陶瓷研究中心秘书长吕成龙先生分别对本次研讨会进行了总结。

此次会议的成功召开,对于宋代官窑瓷器相关问题的深入研究起到了积极的推动作用。

出席“宋代官窑及官窑制度国际学术研讨会”的正式代表有41人,分别来自中国大陆、台湾地区及日本、韩国、英国等,列席人员有20人,共收到论文43篇。会议开幕式由古陶瓷研究中心秘书长吕成龙主持,故宫博物院副院长陈丽华出席了会议开幕式并致辞。

在本次会议研讨中,与会代表们畅所欲言,针对宋代官窑瓷器研究中存在的一些问题,诸如官窑的定义、何为北宋官窑、北宋朝廷是否在汴京(今河南省开封市)设置过官窑、北宋官窑是否就是汝窑、在河南省汝州市发现的张公巷窑是否就是北宋官窑、南宋修内司官窑的称谓是否准确、南宋官窑是否只有杭州郊坛下官窑一处、杭州老虎洞窑是否就是修内司官窑以及其他问题等,从传世品、考古发掘品、文献资料、美学、科技检测等多方面展开热烈讨论。

会议期间,代表们不仅参观了为配合此次研讨会召开而举办的“宋代官窑瓷器展”,还参观了古陶瓷研究中心下属的检测研究实验室,并在古陶瓷研究中心的观摩室内上手观摩了部分文物资料。

在会议结束之前,故宫博物院古陶瓷研究专家耿宝昌先生和古陶瓷研究中心秘书长吕成龙先生分别对本次研讨会进行了总结。

此次会议的成功召开,对于宋代官窑瓷器相关问题的深入研究起到了积极的推动作用。

宋代官窑

汝窑

宋代“五大名窑”之一。窑址在今河南省宝丰县清凉寺,宋时属汝州,故名。汝窑以烧制青釉瓷器著称,宋人叶寘在《坦斋笔衡》中记载:“本朝以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北唐、邓、耀州悉有之,汝州为魁。”可见汝窑是继定窑之后为宫廷烧制贡瓷的窑场。其器物多仿青铜器及玉器造型,主要有出戟尊、玉壶春瓶、胆式瓶、樽、洗。胎体细洁如香灰色,多为裹足支烧,器物底部留有细小的支钉痕迹。釉色主要有天青、天蓝、淡粉、粉青、月白等,釉层薄而莹润,釉泡大而稀疏,有“寥若晨星”之称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”。汝窑烧宫廷用瓷的时间仅20年左右,约在北宋哲宗元祐元年(1086年)到徽宗崇宁五年(1106年),故传世品极少,被人们视为稀世之珍。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫