建福宫,面阔三间,卷棚歇山顶,黄琉璃瓦绿琉璃瓦剪边,带周围廊。前檐廊左右与抄手游廊相接,左右廊可通至第二进院。室内明间为宝座,东西次间为休憩之处。室内装修为金漆描绘,紫禁城建筑中甚为少见,堪称精品。乾隆皇帝赞其建筑“俭朴而不至陋,环境幽雅而匪遐。”

2012年12月6日下午,“天堂画卷:西藏夏鲁寺建筑及壁画保护项目成果发布会”在故宫博物院建福宫花园敬胜斋举行。故宫博物院单霁翔院长、西藏自治区文物局刘世忠副局长、敦煌研究院壁画保护中心汪万福主任、四川省文物考古研究院高大伦院长、陕西省考古研究院张建林副院长、北京大学考古文博学院杭侃副院长、四川大学历史文化学院霍巍院长、西藏自治区文物保护研究所哈比布所长、首都师范大学美术学院汉藏美术研究所谢继胜所长、中国社科院考古所边疆民族宗教考古研究室李裕群主任,以及美国世界建筑文物保护基金会吴子兴副总裁、法国远东学院陆康主任、意大利亚洲国际团结协会项目负责人劳拉博士等各方人士60余人出席。

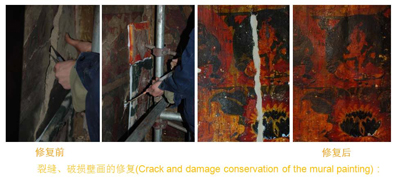

故宫博物院一直与西藏自治区文化厅、文物局有着长期密切的合作关系,先后参与并资助了布达拉宫的维修保护工程、夏鲁寺古建保护工程等项目,为西藏的文物古建保护工作努力尽到自己的一份责任。为贯彻文化部、国家文物局关于文化、文物援藏工作精神,2006年故宫博物院专门成立“夏鲁寺项目工作组”。筹集资金,并组织敦煌研究院、河南古建所等单位,对夏鲁寺建筑、壁画进行全面勘察、设计、研究,还实施了部分抢救性的修复工作。

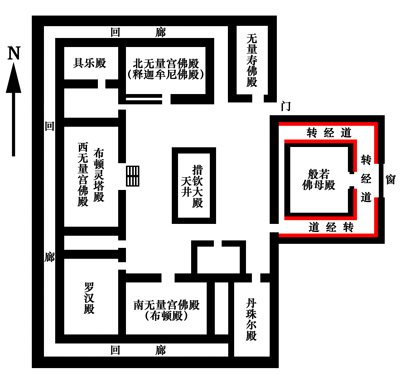

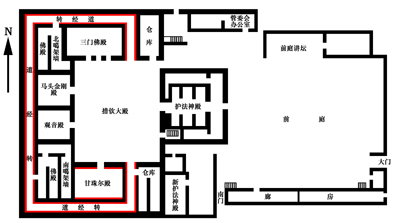

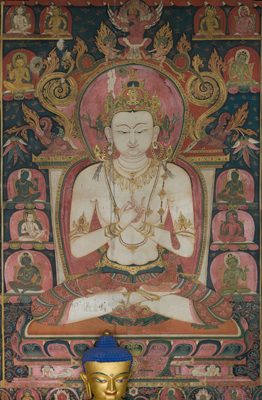

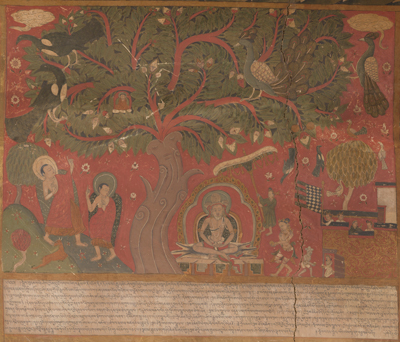

鉴于夏鲁寺壁画的重要价值,自2009年以来,故宫博物院与西藏自治区文化厅、文物局,日喀则地区文化局合作,聘请敦煌研究院数字中心逐步对夏鲁寺的壁画进行数字化工作。目前已完成三处壁画的数字化摄影、后期拼接、制作虚拟漫游等工作,即措钦大殿转经道中的佛传本生故事壁画(约580平米,内容主要是101幅大型佛传本生故事及1铺四臂观音)、甘珠尔殿南北壁的壁画(约20平米,南壁以五方佛为主,北壁有释迦牟尼佛、菩萨、护法及曼荼罗等),以及般若佛母殿转经道壁画(约170平方米,内容主要是佛本生故事、诸佛和菩萨等)。

夏鲁寺壁画的数字化项目是夏鲁寺古建保护工程中的一个重要组成部分,同时这也是首次大规模对西藏单个藏传佛教寺庙的壁画进行完整性、综合性、系统性的数字化记录,这一方面对于壁画的保护有重要意义,正如单霁翔院长在讲话中指出的那样:“随着这个项目的不断进展和最终完成,必将为西藏文化保护和发展提供一种全新的模式。”另一方面也必将促进藏传佛教艺术发展史等相关研究的进一步深入。

背景材料:

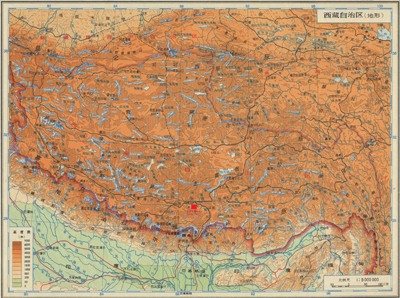

夏鲁寺位于后藏日喀则地区,坐落在雅鲁藏布江南岸与年楚河交汇处的夏鲁河谷中的夏鲁村,距日喀则市约28公里,海拔3700米左右。坐西朝东,总体平面结构呈“凸”字形,建筑正立面中间的一层护法神殿、二层般若佛母殿、三层东无量宫佛殿为凸出部分,主体部分以一层措钦大殿为中心,周围分布十多处佛殿。

夏鲁寺由当地领主吉氏家族的吉尊•西饶迥乃创建于11世纪初,公元13世纪末至公元14世纪,在元朝与西藏萨迦地方政权的大力支持下,吉氏后裔古相•扎巴坚赞与其子古相•贡噶顿珠和古相•益西贡噶对夏鲁寺又进行了大规模扩建维修,从而奠定了夏鲁寺今天的规模,在保留原有藏式建筑基础的同时,还大量吸收、采用汉式建筑手法,如斗拱、汉式琉璃建筑构件的使用,以及四座无量宫佛殿的内部建筑结构,都明显体现出中原汉文化建筑的风格,使得夏鲁寺建筑群显现出“兼具汉藏建筑风格的文化特色”。

作为藏传佛教夏鲁派的发源地和根本道场,夏鲁寺历史上涌现出许多修行精进、学识渊博、德高望重的高僧大德,如布顿•仁钦珠等,对藏传佛教的弘扬作出过重要贡献。而夏鲁寺独特的藏汉合一的建筑风格,以及创作于11~14世纪的佛教壁画,更是在藏传佛教艺术史上占有极其重要的地位。

夏鲁寺壁画艺术在印度、尼泊尔、中原等不同地域、多种绘画技巧和审美风格的影响下,形成了独特的艺术风格。它对元末明初西藏寺院壁画的绘制产生了重大作用,向北影响到觉囊派著名寺院觉囊寺的壁画艺术,促进了拉堆艺术风格的形成和发展;东南影响到著名的江孜白居寺壁画艺术创作。尤为难得的是,夏鲁寺壁画保存面积大,现状基本完好,色彩鲜艳,线条清晰。因此,夏鲁寺壁画在西藏壁画艺术的发展中起到了承前启后的历史作用,是西藏艺术发展史上的里程碑,对研究整个西藏佛教艺术及其与中原、尼泊尔、印度等地的佛教文化交流具有重要价值,是研究藏传佛教艺术史不可或缺的重要资料。

建福宫

敬胜斋

敬胜斋,外观九间,内分为东西两部分,东五间与延春阁正对,两侧接游廊与阁相连。室内阁上有匾曰“旰食宵衣”。是对帝王废寝忘食,勤于政事的赞誉。斋西四间偏于花园的西北角,为乾隆八年西墙西移后所添建。

博士

官名,始置于战国。此后,博士官制虽历代相沿,而职能与前已有所不同。清代钦天监博士为钦天监下属的职官,专司指示更点。

佛传

所谓佛传,即指佛一生的重要事迹。

观音

梵文 (Avalokitesvara)的意译,观世音的略称。其与大势至菩萨同为阿弥陀佛的左右胁侍,称为“西方三圣”。又是我国佛教中的四大菩萨之一。佛典称观音为发大慈悲,即普救世人的大慈大悲菩萨。又作光世音菩萨、观自在菩萨、观世自在菩萨、观世音自在菩萨、现音声菩萨、窥音菩萨。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

五方佛

代表东、西、南、北、中5个方位。东方为阿閦佛,南方为宝生佛,西方为阿弥陀佛,北方为不空成就佛,中央为法身佛,亦称毗卢遮那佛、大日如来佛。

曼荼罗

又作曼陀罗、曼吒罗、满荼罗等。意为坛、坛场,轮圆具足,聚集。印度修密法时,为防止魔众侵入,而划圆形、方形之区域,或建立土坛,有时也有上面画佛、菩萨像,事毕像废;故一般以区划圆形或方形之地域,称为曼荼罗。

释迦牟尼

佛教创始人,姓乔答摩,名悉达多,释迦牟尼是信徒对他的尊称,意为释迦族的圣人。相传其为古印度北部迦毗罗卫国净饭王太子,生活在约公元前565至前485年间。他有感于人世生、老、病、死各种苦恼,决心为世人找到解脱方法,于是舍弃继承王位的太子之位,出家修行,最终觉悟,创立了佛教。

藏传佛教

中国佛教两大派系之一,形成于藏族地区,发展、传播于藏、蒙、土、裕固、纳西等少数民族地区,是具有民族地方特色的佛教。 7世纪佛教传入西藏,松赞干布、赤松德赞等几代赞普支持佛教,翻译佛经,创建桑耶寺,佛教有了初步发展。 9世纪中叶,朗达玛上台兴苯灭佛,佛教受到毁灭性打击。10世纪后期佛教又从阿里和多康地区复兴,根据不同的佛法传承,形成宁玛、噶丹、萨迦、噶举等众多教派。元朝以后,萨迦派、噶举派、格鲁派在中央政府扶持下曾先后取得西藏地方政教合一的统治权。藏传佛教中有由《丹珠尔》、《甘珠尔》两部分组成的藏文《大藏经》,其寺院组织严密,学经制度健全,修行上“显密并重”。以无上瑜伽部密法为最高最深之法。

琉璃

一种带釉的陶制品。釉以铅作助溶剂,以含铁、铜、钴、锰的矿物作着色剂,再配以石英而制成。明清皇家宫殿、宗教庙宇等,常以琉璃作建筑材料用。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫