通俗地说,就是展览的“导演”,即那些在艺术展览活动中担任构思、组织、管理的专业人员。它兴起于20世纪60年代末70年代初西方的博物馆,起源是由于博物馆的收藏品需要不时地向公众开放,它们不能老是按照年代陈列,必须有主题、有选择,强调一种编辑的展示概念。这种展示方式渐渐地扩展到当代艺术领域,并为其所吸纳。策展人又兼具艺术家组织者、艺术批评家、沟通艺术家与观众之间的桥梁等责任。对现代展览来说,有策展人和没有策展人效果是很不一样的,展览是沉闷乏味还是引人入胜,取决于有无策展人,以及策展人的能力高低。

据梅美玲女士介绍,哈佛大学美术馆收藏官钧瓷器60余件,是世界上收藏官钧瓷器最多的博物馆之一。该馆计划在明年夏天举办专题展览,届时将展出其中35件藏品。此次梅女士一行前来我院交流,正是为该展览做前期准备工作。

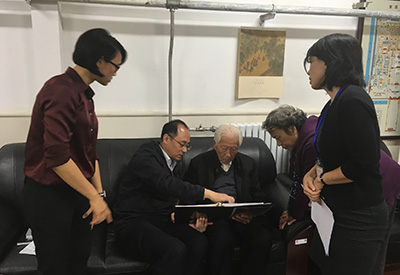

座谈主要围绕哈佛大学美术馆藏品展开,对于梅女士一行所提出的关于官钧瓷器的断代、铭文、工艺等一系列问题,器物部专家给予了详尽的解答和解释。

官钧瓷器的断代是近年来学界讨论的热点问题之一,传统观点认为是宋徽宗时期为装点皇家园林“艮岳”而命禹州专门烧造。近年来,又有学者提出“金代说”、“元代说”、“元末明初说”、“明初说”等不同观点。据梅美玲介绍,哈佛大学美术馆举办此次特展,暂将官钧瓷器时代大致定为14世纪晚期至15世纪早期,即明代初年。断代的依据之一是美国学者关于制造钧窑花盆所需的内外范工艺出现于14世纪以后的观点。对此,陈华莎研究馆员谈道,使用内外范的工艺早在青铜器的制造中就已出现,宋代汝窑、官窑也都曾使用,并且宋代瓷器中也出现与官钧窑瓷相类的花盆。耿宝昌先生指出,关于官钧瓷器的烧造年代,目前学界仍各执一词,难有定论。20世纪,学者普遍认为其年代为北宋,时至今日,“宋代说”遭到了诸多质疑。但是我们看到,即便是对其年代有所争议,官钧瓷器的市场价值仍居高不下。

此外,梅美玲女士提到在哈佛大学美术馆收藏的官钧瓷器中,有14件足底刻有宫殿名,此次想详尽了解这类器物有何特殊性,与所刻宫殿有何关系?针对这个问题,吕成龙研究员谈道,部分官钧瓷器底部錾刻的清代宫殿名是乾隆时期在皇帝旨意下根据其陈设地点所镌刻,这在《清宫内务府造办处各作成做活计清档》中有详细记载。从实物看,瓷器底部錾刻的宫殿名均是主殿名(即“大地名”)横刻在上、配殿名(即“小地名”)竖刻在下,这样的布局也是乾隆皇帝亲自设计的结果。加刻宫殿名的官钧瓷器主要是对其陈设地点的标注,与未刻者并无明显的质量区别。哈佛大学美术馆收藏的官钧瓷器中,部分底部贴有墨书黄签。器物部专家对图片进行辨识后,认为其中一部分应为清代库房编号。对于官钧瓷器的制造工艺,吕成龙研究员介绍了窑变釉的形成原理和施釉工序,并对釉面上“蚯蚓走泥纹”的现代工艺复原做了详细说明。

对于哈佛大学美术馆收藏的这批官钧瓷器的来源问题,梅美玲女士作了详细介绍。她说,这60件官钧瓷器是哈佛大学校友Dane先生于1942年捐献给母校。Dane先生的藏品有不少是20世纪20年代从美国古董商手中和日本著名收藏机构山中商会购得。在1914年纽约举办的远东陶瓷展览图录中,收录了几件日本山中商会收藏的官钧瓷器,它们后来成为Dane先生的收藏,最终进入哈佛大学艺术馆。在美国,除哈佛大学外,华盛顿弗利尔美术馆也收藏较多官钧瓷器,其收藏历史可追溯到1900年左右。对此,耿宝昌先生回忆道,他曾于1974年访问美国,当时在费正清(John King Fairbank)、费慰梅(Wilma Canon Fairbank)夫妇陪同下,到哈佛大学弗格美术馆观摩了馆藏的中国瓷器。同年,还去过弗利尔美术馆,对其馆藏官钧瓷器进行了详细的观摩和记录,至今仍记忆犹新。至于这些官钧瓷器流出紫禁城,并流向海外的原因。耿宝昌先生谈道,主要还是因为晚清、民国时期战争频仍,社会动荡,皇宫中的部分器物被溥仪赏赐或是典当出宫。以日本山中商会为代表的诸多国际古董商,在中国进行大肆收购后将文物带往欧美地区,由此成为欧美地区中国文物收藏的主要来源之一。

座谈中还谈到了双方都很关心的古陶瓷科技检测问题。梅美玲女士称,哈佛大学美术馆对馆藏官钧瓷器做过X—射线检测,以进一步明确其制造工艺。而对于我院专家提及的“热释光”测年技术,梅女士坦言受制于实验条件等各方面因素,哈佛大学尚未对藏品做这方面的检测。吕成龙研究员介绍,我院器物部与文保科技部合作,对部分陶瓷藏品进行了荧光能谱仪(EDXRF)等无损检测,取得可观的成果。

座谈最后,梅美玲女士表示十分感谢器物部提供此次交流讨论的机会,也希望能借由明年哈佛大学美术馆举办的官钧瓷器特展,吸引更多的学者关注和研究官钧瓷器的相关问题。

策展人

钧窑

北宋著名瓷窑之一。窑址在今河南省禹县城内的八卦洞。钧窑利用铁、铜呈色的不同特点,烧出蓝中带红、紫斑或纯天青、纯月白等多种釉色,以蛋白石光泽的青色为基调,具有乳浊而不透明的效果。钧瓷的又一特征是釉面上常出现不规则的流动状的细线,称“蚯蚓走泥纹”。北宋钧瓷的器形主要有花盆、盆托、洗、盘、炉、钵、碗、尊等。花盆、盆托、尊等器物底部往往刻有一至十的数目字,表示一套器物的大小序号,还有的刻有“奉华”等字样。

花盆

栽种花草的盆具。宋代最名贵的瓷花盆品种是钧窑专为宫廷烧制的玫瑰紫釉器,通常与花盆托一起使用。明、清两代花盆造型亦很丰富,有葵花式、海棠式、折沿式、长方、正方、六方、八方、椭圆等式,大小不等,以适应不同用途。装饰上主要有青花、五彩、粉彩等品种。

汝窑

宋代“五大名窑”之一。窑址在今河南省宝丰县清凉寺,宋时属汝州,故名。汝窑以烧制青釉瓷器著称,宋人叶寘在《坦斋笔衡》中记载:“本朝以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北唐、邓、耀州悉有之,汝州为魁。”可见汝窑是继定窑之后为宫廷烧制贡瓷的窑场。其器物多仿青铜器及玉器造型,主要有出戟尊、玉壶春瓶、胆式瓶、樽、洗。胎体细洁如香灰色,多为裹足支烧,器物底部留有细小的支钉痕迹。釉色主要有天青、天蓝、淡粉、粉青、月白等,釉层薄而莹润,釉泡大而稀疏,有“寥若晨星”之称。釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”。汝窑烧宫廷用瓷的时间仅20年左右,约在北宋哲宗元祐元年(1086年)到徽宗崇宁五年(1106年),故传世品极少,被人们视为稀世之珍。

錾刻

金属工艺的一种。即用工具剔除地纹,使纹饰轮廓线凸起。錾金工艺技法早在商代就已出现,到清代,被广泛地运用于各种金属工艺品上。

内务府

全称“总管内务府”,是清代掌管皇家事物的最高管理机构。始设于清初。顺治十年(1653年)六月裁内务府,改设十三衙门。顺治十八年(1661年)废十三衙门,重设内务府。康熙十六年(1677年)内务府初具规模,下设七司三院:广储司、都虞司、掌仪司、会计司、庆丰司、营造司、慎刑司、上驷院、武备院、奉宸苑,其职能与国家机构中的六部相对应。另有分支机构一百三十余处。

清宫内务府造办处

清初在紫禁城皇宫内廷养心殿置造办处。康熙三十年(1691年),除裱房等留在殿内外,其余迁至慈宁宫茶饭房。三十二年(1693年)开始设立作坊。四十七年(1708年)全部迁出养心殿,后又将部分作坊设在慈宁宫南、白虎殿(今废)北的一带青瓦建筑里,负责制造各种物品。造办处设管理大臣2人,总管郎中2人,员外郎2人,主事、委署主事各1人,库掌、委署库掌24人,笔帖式15人。还设首领太监2名,太监21名,负责造办处匠役进宫修造事宜。造办处下设馆、处、作、厂等作坊,分工明确,设催长、副催长、委署司匠、库守、苏拉等,承应各项差务,所属各种匠役约二百名。据《钦定大清会典事例》记载:“养心殿造办处……掌制造器用,凡治器之作十有四……”

配殿

隆恩门内有东、西配殿各一座,黄琉璃瓦悬山顶,每座均面阔5间,进深2间,前附走廊。东配殿放置祝板,祝板是一块一尺二见方的木板,上面用满、汉两种文字书写着祭奠死者的祝文。西朝房是帝、后忌辰时喇嘛念经的场所。

乾隆皇帝

造工

总成制作之工。

蚯蚓走泥纹

官钧瓷釉的特征之一。因钧釉釉层颇厚,在窑变烧制过程中在较低温时,釉产生裂纹,后经高温时粘度较低部分流入空隙填补裂纹,其形似雨后蚯蚓在泥上走过状,故名。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫