武汉是湖北省省会,地处长江中游,江汉平原东部,素有“九省通衢”之称。新石器时代已有先民在此繁衍生息,境内的盘龙城遗址属商代早中期,是中原地区之外最重要的城邑遗址之一。长沙是湖南省省会,地处湘江下游,湘浏盆地西缘,向有“潇湘洙泗”之称。近年来,湖南境内发现不少商代遗存,其中,以长沙为中心的湘江中下游及洞庭湖东岸一带最为集中。

一 本次考察的主要目标

武汉、长沙两地,是长江中游重要的政治、经济和文化中心。项目组希望通过对两地的考察,深入了解湖湘文化的发展脉络及文物精华,加强与湖北、湖南两省高校及文博机构的学术联系。因此,本次考察的主要目标是:(1)通过与武汉大学历史学院的学术交流,借鉴该学院在简牍与吐鲁番文书整理与研究中取得的成功经验;(2)通过对湖北省博物馆的参观考察,了解长江中游地区商周时期物质文化的发展脉络;(3)通过对盘龙城国家考古遗址公园的实地调研,了解二里岗时期商代文化在长江中游的影响;(4)通过与湖南省文物考古研究所的交流,学习该所整理简牍的经验,同时了解湖南地区商周遗存的分布与发掘情况;(5)通过对湖南省博物馆的参观考察,了解商周时期中原文化与本地文化的交流状况。项目组希望通过上述交流与考察,学习经验,弥补不足,进一步开阔视野,发掘院藏甲骨的历史文化信息,促进院藏甲骨整理与研究工作的顺利开展。

二 本次考察的主要项目

本次考察的主要项目共有六个,现按时间先后记述如下。

(一)武汉大学万林艺术博物馆

武汉大学万林艺术博物馆由校友陈东升捐建,总建筑面积8410.3平米,设有两个固定展厅和一个流动展厅。固定展厅展示本校多年办学积累下的文物、艺术品和动物标本,以及以两次“全国十大考古发现”为代表的考古与博物馆学学科成果。流动展厅展示本校教职工、校友、社会捐赠的藏品和公益性临时展览。

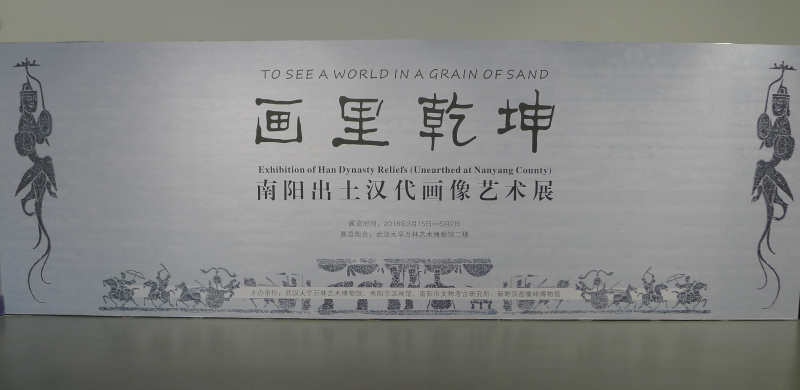

3月21日上午,项目组一行来到该馆参观。当时该馆流动展厅正在展览南阳市汉画馆、南阳市文物考古研究所、新野汉画像砖博物馆等单位联合主办的“画里乾坤——南阳出土汉代画像艺术展”。该展精选汉代画像砖石拓片约120幅,共分三个单元:画间故事,画中一日,画外千年。利用汉代墓葬出土的画像图案,阐释画像中的寓意和故事,展示当时的社会生活与生死观、世界观。旨在为观众展现汉代绝美的画像艺术,带领观众进行一次思想的对话,跟随汉代先民追溯世界的起源,思考生活的意义,探求肉体与灵魂的关系。

根据出土材料,研究先秦秦汉历史,离不开古文字材料与文物图像材料。因此,汉代画像石和画像砖作为可以信赖征引的材料,其史学价值不言而喻。它以刀为笔,记录下许多历史文献中不曾留有笔墨的反映庄园、车行、聚会、宴饮、战争、乐舞、杂戏、作坊、狩猎、手工劳作等现实生活场景,还有描绘禽、兽、鱼、虫、日、月、星、辰、山川、草木等自然景物以及各种建筑的图形与装饰图案。这是2000年前,社会生产生活及社会思想文化的物质反映。对项目组依据院藏甲骨字形及其内容探究商代历史,具有重要借鉴作用。

(二)武汉大学简帛研究中心

武汉大学是教育部直属的副部级重点院校,国家首批“双一流”A类重点建设高校。该校历史学科创建于1913年,有着悠久历史和深厚积淀。唐长孺、吴于廑等史学名家先后于此执教。在“吐鲁番文书”“战国秦汉简牍”等出土文献整理与研究领域,具有丰富的经验,取得丰硕的成果。3月21日下午,项目组一行来到位于历史学院新楼的武汉大学简帛研究中心,受到中心主任陈伟教授、李天虹教授、讲师鲁家亮、秘书李静等热烈欢迎。在陈伟教授陪同下,项目组一行参观了简帛研究中心的图书室和红外线扫描工作室。然后,在简帛研究中心的会议室,双方开始座谈交流。

陈伟主任介绍:武汉大学简帛研究中心的前身是2003年初创立的武汉大学楚文化与楚地出土文献研究所。2005年初组建简帛研究中心,纳入学校人文社会科学重点研究基地建设。迄今为止,中心承担并完成过多个教育部人文社科重大攻关项目和国家社科基金重大招标项目。中心主办的《简帛》集刊和“简帛”网站,已成为海内外同行交流心得和发表成果的重要学术平台。

王素所长说:我们项目组一行,实际包括甲骨、简牍、文书三个研究方向。甲骨文发现之初,前辈学人都是利用商周金文考释甲骨文字。现在,随着战国文字的大量发现,利用战国文字考释甲骨文字成为一个新的热点。武汉大学简帛研究中心主要从事以战国文字为主的古文字研究,对于我们项目组的甲骨工作可以起到他山之石的作用。希望双方能够加强合作和共谋发展。

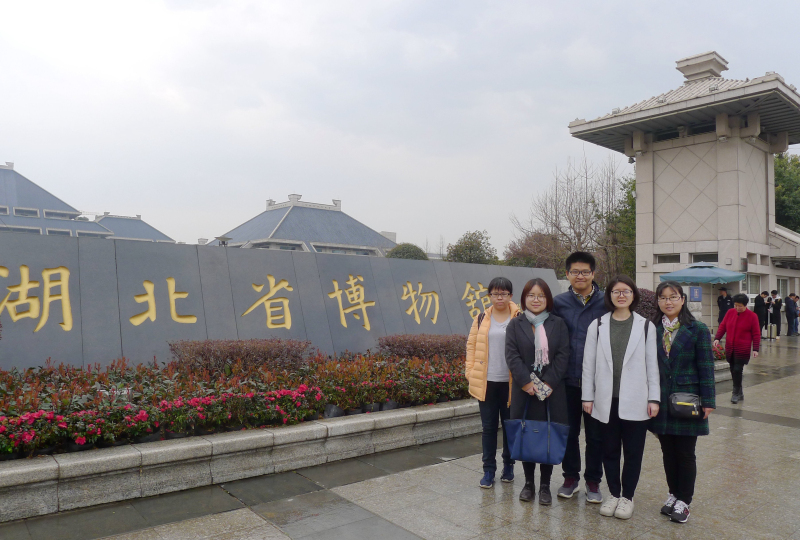

(三)湖北省博物馆

3月22日上午,项目组一行来到湖北省博物馆参观学习。湖北省博物馆筹建于1953年,是湖北本省最重要的文物征集与收藏、陈列展览与宣传教育机构,考古勘探、发掘和文物保护研究中心,是国家一级博物馆、中央和地方共建的八家国家级重点博物馆之一。该馆位于武汉市东湖之滨,占地面积123亩,现有建筑面积5万余平方米,展厅面积13427平方米。

湖北省博物馆现有藏品24万余件(套),其中一级文物近千件(套)。藏品绝大多数来自考古发掘和各地征集,其中以出土文物为主,既有浓郁的地方色彩,又有鲜明的时代特征,基本反映了湖北地区古代文化的面貌。以屈家岭文化、石家河文化为代表的史前陶器,盘龙城和曾侯乙墓为代表的青铜器,春秋中期楚墓到汉墓出土的大量漆器,曾侯乙墓、郭店楚墓、望山楚墓、包山楚墓、云梦秦墓出土的大量竹简,梁庄王墓、郢靖王墓出土的藩王文物,是馆藏文物最具特色的代表。其中郧县人头骨化石、越王勾践剑、曾侯乙编钟和元青花四爱图梅瓶被誉为湖北省博物馆的四大“镇馆之宝”。

湖北省博物馆目前举办有《楚文化展》《曾侯乙墓》《梁庄王墓——郑和时代的瑰宝》等十个基本陈列,每年还引进十几个临展,以满足广大观众的需求。这里有中国规模最大的古乐器陈列馆。作为展览延伸,编钟乐舞独具特色,深受观众喜爱。湖北省博物馆编钟乐团以复制的全套曾侯乙编钟、编磬为核心,组合以多种出土古代乐器的复制件,将古代宫廷歌舞盛况再现于今天的艺术舞台之上。在新近热播的“现象级”节目《国家宝藏》第二期中,湖北省博物馆展示了越王勾践剑、云梦睡虎地秦简和曾侯乙编钟等三件国宝,引起极大的轰动。

项目组一行抱着学习的态度和对荆楚文化崇敬的心情来到了湖北省博物馆参观。但由于该馆正在进行三期扩建工程,部分展厅已撤展关闭。幸而得到该馆前副馆长唐刚卯先生帮助,并承蒙该馆陈列部批准,项目组一行得以进入“曾侯乙墓”展厅,一睹了展陈于此的曾侯乙墓出土的九鼎八簋、编钟、编磐、尊盘和彩绘漆棺等珍贵文物。

(四)盘龙城国家考古遗址公园

3月25日下午,项目组一行来到盘龙城国家考古遗址公园实地考察。盘龙城是商王朝向南开疆拓土的桥头堡,中原青铜文化向南传播的中转站,长江流域青铜文明的开始。盘龙城从一个据点变成一座城市,进而对南方产生影响,是长江流域青铜文化出现的第一推动力,一座具有全局意义的城。盘龙城国家考古遗址公园是我国重点遗址保护项目之一,占地4.85平方公里,规划建设遗址核心区本体保护展示和遗址博物馆等相关配套项目。由于遗址公园正处前期建设阶段,经主管单位许可,项目组仅实地考察了核心保护区盘龙城遗址及周边遗存,并参观了盘龙城考古工作站。

盘龙城遗址位于湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店杨家湾盘龙湖畔。古城筑于府河北岸的高地上,平面略呈方形,城址南北长290米,东西宽260米,周长1100米。城墙是夯筑的,四面各有一个缺口,可能是城门。城外有壕沟。1988年公布为全国重点文物保护单位。遗址按功能可大致分为宫殿区、居民区、墓葬区和手工业作坊区几部分。其中,内城总面积约75400平方米。

城内的东北角,发现有三座前后并列,坐北朝南的大型宫殿基址,已经发掘了两座,在同一中轴线上,保存有较完整的墙基、柱础、柱子洞和阶前的散水,前面一座宫殿是不分室的通体大厅堂,后面一座宫殿四周有回廊,中间分为四室寝殿,是重檐四阿顶式建筑。此两座宫殿的布局与文献记载的“前朝后寝”制度相符。从建筑的式样看,与文献中记载的“茅茨土阶”“四阿重屋”也相吻合。

城外四周分布着居民区和手工作坊遗址,民居为单体地面建筑和半地穴式简易窝棚。手工作坊有多处,一般为酿酒、制陶、冶炼遗址。古城东西北三面的李家咀、楼子湾、杨家湾、杨家咀、南城外、铜家咀等地均有与二里岗同期的墓穴。其中大型墓发现有棺、椁。椁板外壁雕刻精细的饕餮花纹,内侧涂朱漆。椁外有殉人。墓底设“腰坑”,随葬有成套的青铜礼器、玉器和陶器。

有些专家认为,盘龙城就是商人为了巩固在南方的统治而建立的一个重要方国都邑和军事城堡,是商王朝控制南方战略资源的中转站,后来不断发展成为商王朝在南方的军事和政治中心。也有专家认为,它是由长江流域的石家河文化发展而来的商朝在南土的一个方国。

(五)湖南省文物考古研究所

湖南省文物考古研究所成立于1986年6月,是隶属于湖南省文化厅的科研事业单位。作为省级文物保护和考古研究机构,主要承担全省范围内的考古调查、勘探、发掘和研究工作。该所主持发掘的湖南宁乡炭河里西周城址、湖南里耶秦代古城遗址、湖南益阳兔子山遗址等六个考古发掘项目均被评为全国十大考古发现。同时,湖南省文物考古研究所也是中国发掘和收藏简牍最多的单位之一,发掘和收藏的楚秦汉吴西晋简牍,贯穿整个简牍时代。他们持之以恒的田野考古工作为中国和湖南的古代文化遗产的研究与保护作出了积极的贡献。

3月27日上午,项目组一行在王素所长和北京师范大学古籍与传统文化研究院院长张荣强等带领下,赴湖南省文物考古研究所调研座谈。该所张春龙研究员热情地接待了项目组一行。张春龙研究员在简牍的发掘与整理领域具有丰富的经验,该所收藏的简牍大多是他的发掘成果,特别是里耶古城秦简、郴州苏仙桥吴晋简、益阳兔子山楚秦汉吴简。他的简牍整理与研究受到学术界的广泛关注。

座谈会上,张春龙研究员首先介绍了近年来湖南地区商周遗址的发掘和简牍材料的整理等情况。王素所长则介绍了故宫甲骨的整理构想和工作流程,以及他主持的长沙走马楼三国吴简的整理与研究最新情况。会后,在张春龙研究员陪同下,项目组参观了考古所简牍库房,观摩了里耶秦简、郴州晋简等珍贵材料。观摩期间,双方对简牍整理保护的最新进展,简牍内容、刻齿形态及编连方式等简牍形制问题,以及简牍的史料价值与文字书法等,进行了深入探讨。

(六)湖南省博物馆

3月27日与28日,项目组一行分批赴湖南省博物馆参观学习。湖南省博物馆位于湖南省长沙市开福区,占地面积5.1万平方米,公用建筑面积2.9万平方米。新馆于2017年底开馆,精心打造了“长沙马王堆汉墓陈列”和“湖南人——三湘历史文化陈列”两个基本陈列展。馆藏文物18万余件(套),尤以马王堆汉墓文物、湖南本地商周青铜器、南楚文物文献等最具特色,是湖南省最大的综合性历史艺术博物馆。该馆所藏皿方罍、辛追墓T形帛画、长沙窑青釉褐彩诗文执壶等三件镇馆之宝前不久还登上了央视的《国家宝藏》节目。

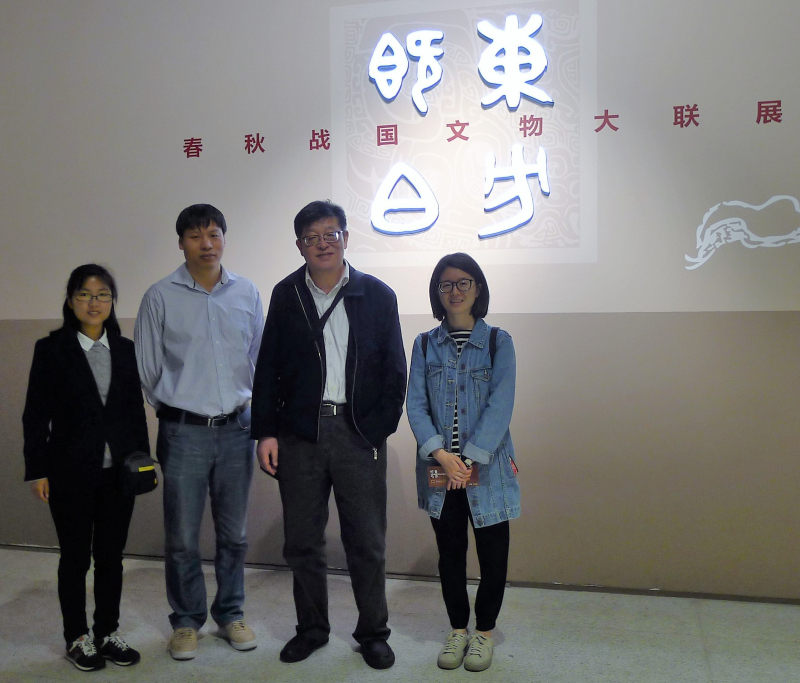

项目组此行关注的重点,是为庆祝新馆开馆举办的特展“东方既白——春秋战国文物大联展”。该展汇聚全国30家文博机构的240件(套)文物精品,从复杂历史中,抽丝剥茧,确定主题,找准思路,以大叙事手法及更广阔视野,介绍这个在德国著名学者雅斯贝斯笔下的人类文明“轴心时代”的东方所发生的点滴故事,为观众深刻解读春秋战国这一历史大变革时期各种不同的思想和文化,同时也填补了目前国内展览展出时段的空白。

展览共分五个部分。第一部分“礼崩乐坏·诸侯混战”通过郑公九鼎八簋等一批诸侯、卿大夫的超规格用器,展现了当时周天子衰微,诸侯僭越,礼崩乐坏的政治现实。第二部分“革旧鼎新·焕发生机”展示了铁器的推广应用带来的社会生产力革命,以及都市和商贸繁荣发展的景象。第三部分“神技天工·人性张力”通过对当时新工艺、新材质、新器型的展示,反映了该时期各技艺领域的非凡成就。第四部分“思想绽放·文化奠基”展示了春秋战国时期思想能量的大迸发。第五部分“华夏认同”则反映一个旧时代的终结,一个由乱到治、由离析到认同的新时代的开启,将展览点题收官。

著名的“长沙马王堆汉墓陈列”,分为序厅及惊世发掘、生活与艺术、简帛典藏、永生之梦四个单元。展览通过千余件珍贵展品及历史与艺术交融的形式,以讲述故事手法描绘了一幅轪侯家人生前的生活画卷,折射出汉初人们对生命的珍惜以及多维的宇宙观。同时还利用高科技手段,展示马王堆汉墓出土的《老子》《周易》《经法》《战国纵横家书》《春秋事语》《五星占》《天文气象杂占》《五十二病方》等珍贵帛书材料,使观众如同身临其境,体会到2000多年前的汉人所具备的哲学、历史、天文学、医药学等知识。

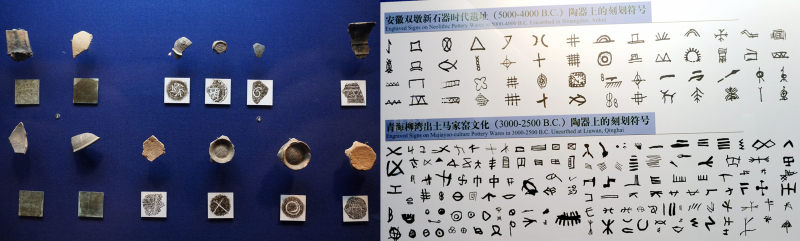

最具特色的“湖南人——三湘历史文化陈列”,通过“家园”“我从哪里来”“洞庭鱼米乡”“生活的足迹”和“湘魂”五个部分,展示了从约2.3亿年前湖南地区退出海水、露出陆地开始至今的湖湘历史。以第一人称“湖南人”的角度来展示湖南的历史变迁与文化脉络,向观众解读湖南人生活的自然环境与发展轮廓,诠释湖南人生产生活的历程,不同历史时期的生活状况及风俗习惯,最后提炼总结出湖南人的精神气质——“湘魂”。

项目组参观湖南省博物馆新馆之后,一致认为该馆无论从展陈方式和展线安排,还是从通过文物讲故事的能力,在国内都属于领先水平。突破了文物展示和文明发展史的限制,让观众紧随湖南地域文化的发展,了解湖南及其历史。

三 结语

通过本次赴湖北武汉、湖南长沙的考察,项目组同仁对以甲骨为代表的出土文献的整理与研究有了更深入的认识。同时,也让大家对长江中游及洞庭湖东岸地区的历史文化有了更全面的了解。通过此次活动,项目组搜集了一批重要材料,扩大了研究视野,为以后的工作积累了经验和拓展了思路。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫